풀_땅(The land of grass: The living disparition)

이철호 작가노트

농경사회로 접어들면서 인간은 삶을 영위하기 위해 제일 먼저 집을 짓고 다음으로 논밭을 일군다. 부족한 논과 밭을 만들기 위해 산과 들에서 매일 돌을 줍고 바위를 나르는 일이 중요하였다. 논과 밭에는 작물을 봄에 심고 가을에 작물을 수확하여 생명을 유지하는 근간이 되었다. 부모가 경작하던 논과 밭은 아들과 딸이 이어받는 것이 일반적이었다. 70년대 한 신문기사를 보면 이를 알 수 있다. “食糧증산에 總力傾注(식량증산에 총력경주)”란 단어를 머릿기사로 적고 있고, 세부내용에 ‘... 생산증대 사업으로 객토, 심경, 보리밟기, 합배미, 퇴비증산, 관정손보기 등이다. ...’ 한국 사회가 산업화되면서 자식들은 공장이 있는 도시로 이주하게 되었다.

한국 사회에서 고부가가치 산업의 비중이 증가하면서 도시로의 인구이동은 가속화되었다. 농어촌은 늙으신 부모 세대만이 남아서 살고 있고 그들이 80세 이상의 고령이 되면서 생산활동을 하지 않게 되었다. 논과 밭의 경작을 대신할 사람이 부족해졌고 논·밭은 휴경지가 되었다. 휴경지를 차지한 것은 소위 말하는 ‘잡초’였다.

첫 번째 작업인 “가家가”이후 농촌의 모습을 꾸준히 사진으로 담고 있고 논과 밭은 흔하게 접하는 대상이었다. 특히 출퇴근을 하면서 만나는 들녘은 위안의 대상이기도 하였고 가끔 논에 난 ‘피’를 뽑고 있는 할머니의 모습을 보면서 부모님을 모습이 떠올리면서 향수에 젖어 들곤 하였다. 보행기를 끌면서 논밭에 나타났던 할머니는 보이지 않았고 매년 노랗게 물든 논이 어느 순간에 잡초가 자라는 논밭의 형태로 바뀐 것을 인식하게 되었다. 한 해가 두 해가 되고 지금까지도 풀이 자란 모습으로 남아 있다.

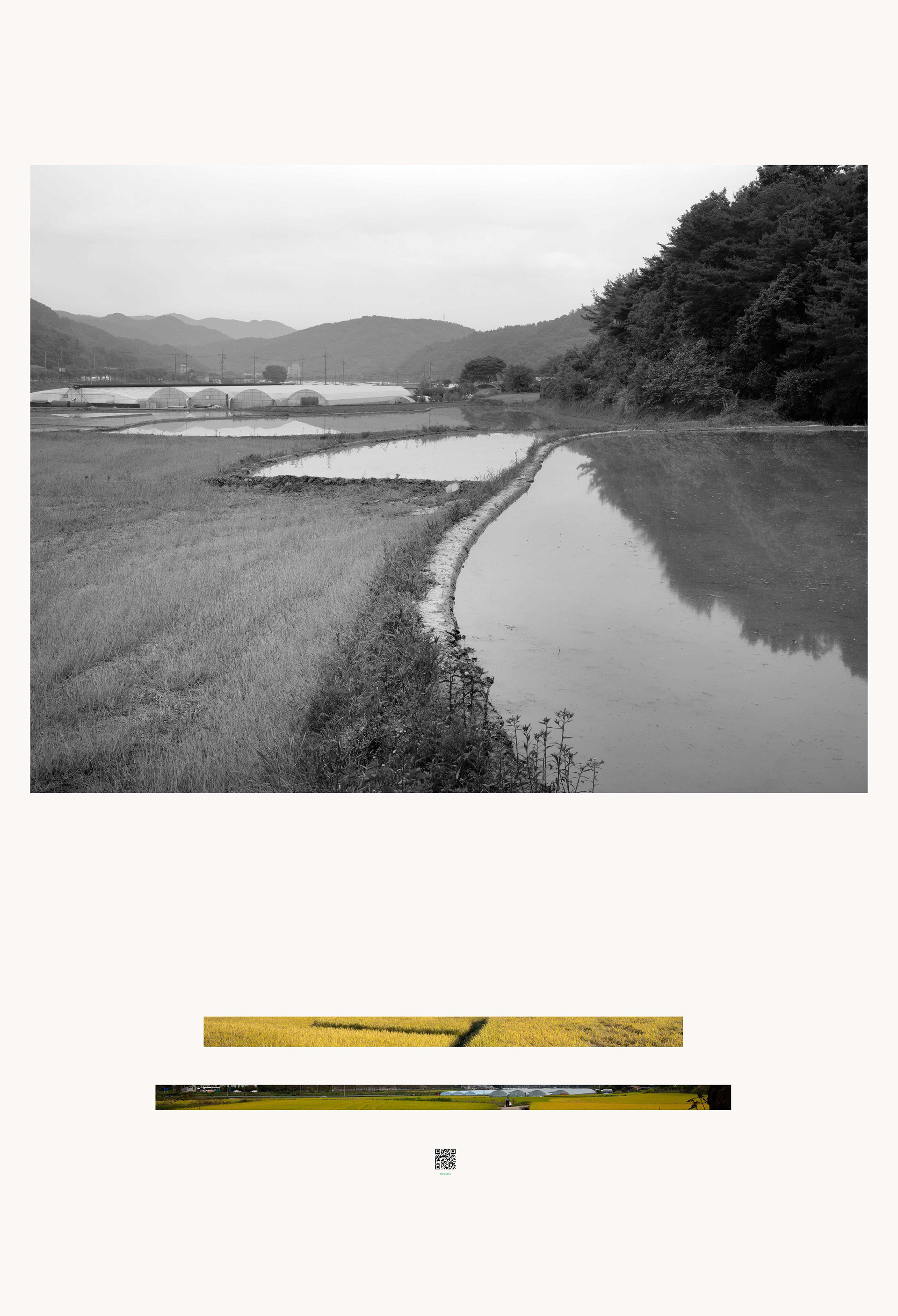

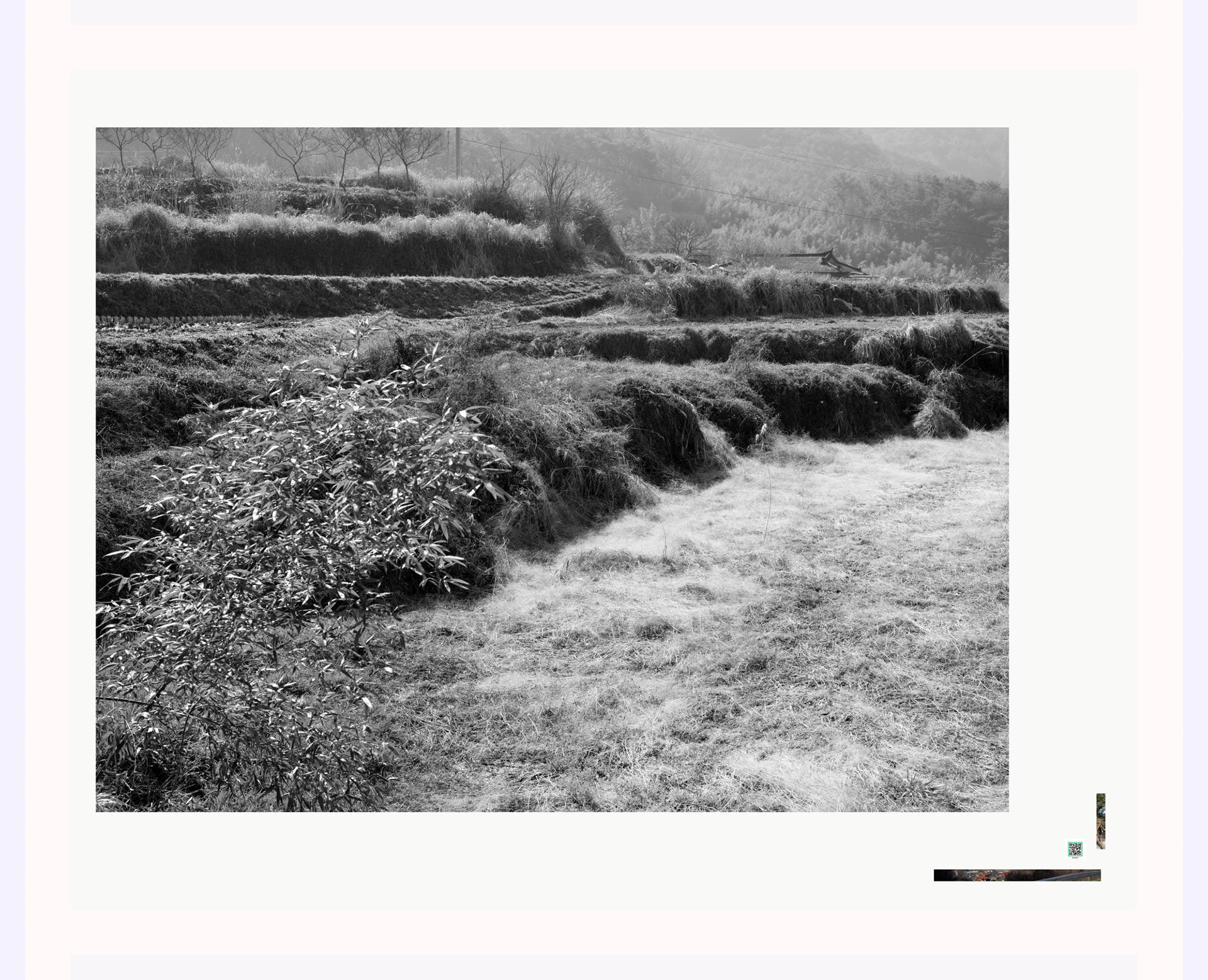

세대가 이어지지 않아서 농촌의 논과 밭에는 다양한 풀이 자라고 있다. 이것은 진주지역만의 현상이 아니라 전국적인 현상이므로 이를 반영하기 위해서 “용암리”라는 같은 지명을 사용하는 지역을 검색하였고 추가로 사진 작업을 진행하였다. 산을 깎고 돌을 쌓아서 만든 논과 밭이 먼저 휴경지로 변하였다. 이곳은 경지정리가 어려워서 네모반듯하지 않고 뱀의 허리처럼 굽은 논밭이 많았다. 이곳을 보면서 척박한 땅을 일구며 살았던 사람들의 생명력을 느낄 수 있었다. 이런 농경지, 휴경지 그리고 산과 들이 만들어내는 선을 마음에 담으려고 노력하였다. 평평한 곳은 농지 개량작업이 이루어 져서 논이 반듯하게 되었다. 직선이 교차한 논과 산과 들이 어울려서 나타내는 선을 사진으로 표현하였다.

집을 짓고 논밭을 일구는 인간의 삶에 비추어 이번 작업은 집에 대한 이야기였던 “가家가”와 “놀이_터”의 연장선에 있는 작업이다. 낙동강 옆의 한 시골에 살았던 저의 형제들도 서울, 부산, 진주로 출가하였고 부모님은 돌아가셔서 시골집에는 아무도 살지 않고 논도 경작을 멈춘 지 오래되었다. 이번 작업 ‘풀땅(The land of grass: The living disparition)’은 제가 살았던 시간에 대한 향수이면서 현재의 내 모습이면서 대한민국의 한 현실이다. “풀땅”이란 단어의 어감이 좋아서 제목으로 붙였고 풀과 땅이 모두 중요하다는 생각에 영어와 달리 조사(-의, of)를 생략하였다. 인간의 욕구에 의해 만들어진 논밭의 필요성이 사라지면서 논밭에서 풀들이 자라는 현상은 지극히 일반적이고 당연한 일이다. 논밭은 소멸하지만, 풀땅은 살아남았음을 표현하기 위해 ‘extinction’이 아니라 ‘disparition’을 제목을 붙였다. 이름 모를 풀의 노고와 그곳을 살다 간 부모님 세대에 감사를 드린다.

‘가家가’, ‘초원’, ‘결박’, ‘풀_땅’에서 공통적으로 자연과 인간이 만들어 내는 ‘선(Line)’을 포착하여 보여주려고 하였다. "가家가"에서는 나무 기둥과 흙 벽이 만들어 내는 선에 초점을 두었고, "초원"에서는 수초, 파도와 바람이 만들어 내는 선의 아름다움을 중시하였고 그리고 "결박"에서는 바위와 파도에 휩쓸린 밧줄이 만들어 내는 선의 절박함을 사진으로 담아내려고 노력하였다. 이번 작품 ‘풀_땅’에서는 인간이 만들어 놓은 휴경지와 풀들이 주변 산과 들과 어울리며 만들어 내는 선을 담아내려고 하였다.

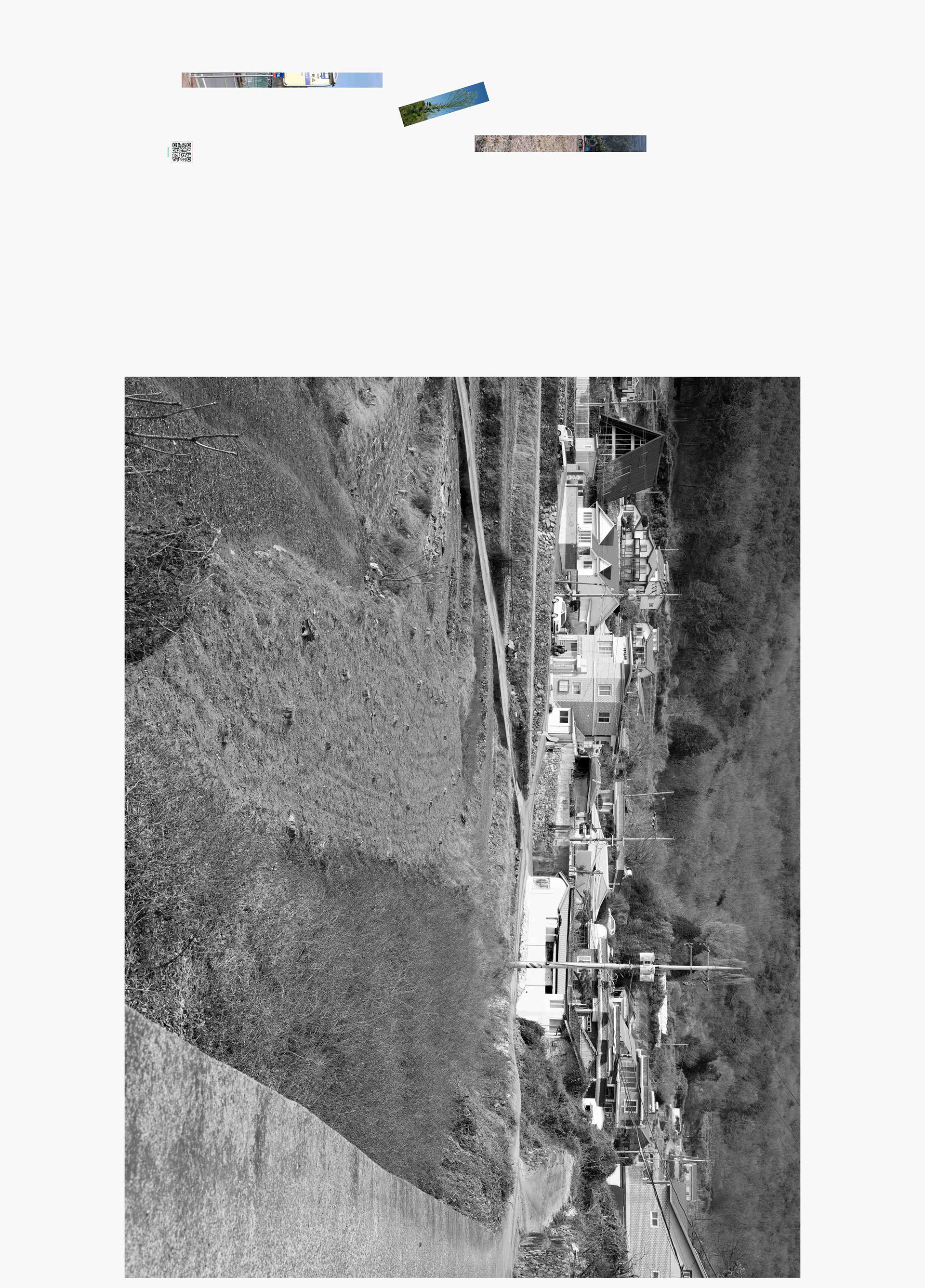

이전 작업에서 사진 배치의 획일성과 정면성의 거부하여 통상적인 전시방법에서 탈피하려 나는 노력하였고, 배경 여백을 흰 여백이 아닌 자연의 색으로 채워서 형용하기 어려운 자연의 빛이 인간과 자연에 영향을 미치는 것을 은유하였다. 관객에게 설문지 작성하게 하고 이를 다시 전시하여서 나와 관객이 소통하고 관객과 관객이 소통하는 장면을 연출하여 소통의 확장성을 도모하였다. QR코드는 많은 진화를 하고 있고 우리의 일상이 되었다. 새로운 세상(가상)으로 연결하는 도구로 QR코드를 작품속에 추가하여 나는 다른 작가와 차별성을 부여하려고 노력하였다.

이번 작품에서 마을의 일부 모습을 QR코드와 어울려서 여백 위에 보여주는 시도를 나는 하였다. ‘작가는 자신의 이야기를 펼치기 위해 한 가지 매체에 구속되기보다는 다양한 매체를 활용하여야 한다.’고 나는 생각하고, 지금 시와 영상을 활용하고 있지만 앞으로 더 많은 매체를 활용한 작품을 발표해 보고 싶다.

풀땅(The land of grass: The living disparition)

글쓴이 : 최남정

인간과 자연과 삶의 이야기를 카메라 엥글에 담는 사진 작가 이철호의 이번 신작은 “풀땅”이다.

이철호 작가가 “집(家)”과 “초원(初元)”과 “풀땅(The land of grass: The living disparition)”에서 제기한 물음은 한옥의 기둥과 수초가 쌓인 바닷가 돌과 휴경지가 된 논밭이라는 대상에 대한 물음임과 동시에 인간 존재와 삶의 물음에 맞닿아 있다. 즉, 이번 신작 “풀땅”에서 이철호 작가의 시선이 사로잡았던 땅은 인간의 관심을 벗어난 휴경지로서의 땅, 논과 밭이라는 농경지로서의 역할을 상실하여 더 이상 쓸모 없어진 땅이었다. 작가는 이 땅의 갈라짐과 메마름을 통해 땅의 위기이자 인간 존재의 위기를, 한 걸음 더 나아가 인간을 포함하여 이 땅을 살아가는 존재들의 삶의 위기를 이야기한다.

유목 생활을 하던 인류가 정착 생활을 하기 시작한 이래 인간에게 땅이란 욕망 충족을 위한 수단으로서의 대상이 아니라 우리의 생노병사를 책임지는 주체적 존재로 자리 매김하였다. 인간은 주체적 존재인 땅의 감각과 움직임과 이야기에 귀기울이며 땅에게 응답하는 “나와 너(Buber, 1923/2001)”의 관계를 맺었다. “나와 너”로 즉, 인간과 땅이 주체와 객체(대상)로서 마주하는 것이 아니라 각각의 존재자가 개별적 격을 가진 주체로서 서로의 존재를 이해하고 존중하며 더불어 살아왔다. 인간이 땅에 기대고, 땅이 인간에게 의지하며 서로의 존재에 응답하던 “농경문화”에서 인간과 땅은 서로에게 더없이 좋은 동지이자 친구였으며, 땅은 인간에게 수단이자 목적 그 자체였다. 인간과 땅의 밀접한 관계는 계몽의 이름 하에 행해진 과학과 산업과 문명으로 인해 “나와 너”의 만남에서 “나와 그(Buber, 1923/2001)”의 만남으로 변질되었다. 그 결과 인간은 땅을 주체가 아닌 객체이자 대상으로서 인식하고, 더 이상 땅의 이야기와 땅의 감각에 반응하지 않게 된 것이다. “너”가 아닌 “그”로서의 땅은 갈라지고, 메말라 고유한 목소리와 감각과 모든 것을 잃어버린 존재 상실을 대면하게 된 것이다.

“가家가”와 “초원(初元)”의 연장선인 “풀땅(The land of grass: The living disparition)”은 산업화와 과학문명으로 인해 점차 상실되고 있는 땅의 존재에 대한 물음이다. 특히, 대한민국 전국 각 지역에 “용암리”라는 동명(同名)의 땅의 역사는 차이와 반복을 거듭함에도 불구하고 점차 인간 삶의 주변부로 사라져 가고 있는 모든 땅의 존재를 다시 생각하게 한다.

인간 생명의 에너지원으로서의 먹거리가 되던 식물들이 생장하던 논과 밭의 생명력은 더 이상 찾아볼 수 없다. 생명력 넘치던 그 땅에는 타인의 시선과 관심으로부터 자유로운 잡초들만 무성하다. 작가의 말처럼 논과 밭에서 자라던 수 많은 생명들은 그 존재의 의미를 미처 생각해 볼 겨를도 없이 부지불식간에 사라졌다(disparition). 이철호 작가의 시선으로 마르고 갈리진 땅의 틈새로 무질서하게 자라난 잡초들이 담긴 앵글 속의 땅은 어디를 봐도 생(生)의 그림자보다 사(死)의 그림자가 강하게 다가온다. 그러나 그 땅은 완전히 소멸하지 않았다. 논과 밭이었던 그 땅은 이미 생을 마감한 듯 무성한 잡초들의 성지가 되었지만, 여전히 잡초들을 키워내는 힘을 가지고 있다. 이제라도 우리가 그 땅의 감각에 다시 주의를 기울이며, 그 땅을 “그” 아닌 “너”로 호명할 때 그 땅은 되살아나 우리의 부름에 응답하며 새로운 생명의 근원지가 될 것이다. “땅”은 잘 경작된 논과 밭이 아니어도 좋다. 낮은 울타리 드리워진 집 한 채가 아니어도 좋다. 잡초가 무성해도 “풀”이 살 수 있는 땅. 그 땅에게 귀 기울이는 것, 우리 각자의 삶에 귀 기울이는 것, 귀 기울여 듣고, 같이 웃고 울어 주는 것. 그것이 우리가 땅에게, 그리고 우리에게 할 수 있는 일이며, 해야 하는 일이다. 땅의, 풀의, 우리의 존재를 다시 만나고, 차이를 만들어 내는 것이 사라져가는 땅과 사라져가는 인간과 모든 잊혀져가는 존재를 다시 주체의 자리에 앉히기 위한 우리의 의무일 것이다.

옛 한옥의 기둥과 수초로 둘러싸인 돌들에 이어 농경지로서의 의미를 상실한 논과 밭에 웃자란 잡초들을 통해 이철호 작가가 우리에게 들려주고 싶은 새로운 이야기를 보고, 듣고, 느껴보자. 그리고, 작가의 시선에 작가의 이야기에 감응하는 시간이 되길 바란다.